安全運転管理者制度

1) 安全運転管理者制度の概要

- 安全運転管理者制度は、事業所における安全運転の確保を図るための制度です。

- 自動車の使用者は、自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行わなければなりませんが、多数の自動車を使用する事業所では、その業務を自動車の使用者が一人で行うことは不可能です。

- そのため、道路交通法では、自動車の使用者に代わって安全運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者の選任を義務付けています。

2) 安全運転管理者の使命

- 安全運転管理者は、道路交通法の規定に基づく任務であり、事業所における安全運転に必要な業務を遂行するという重大な使命を持っています。

- 安全運転管理者は、その重大な使命を自覚し、専門家としての自己研鑚に励み、管理下にある運転者に対して、正しい指導、適切な訓練、注意深い監督などを行うように努めなければなりません。

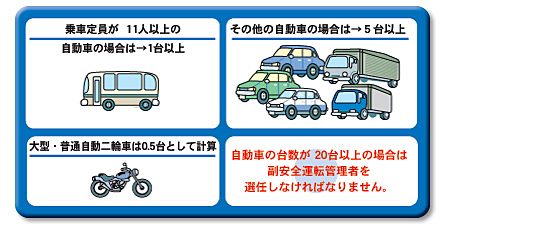

3) 安全運転管理者の選任

- 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごと(自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の営業所ごと)に、一定の要件を備える者のうちから、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければなりません。

- 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数 (自動車運転代行業は除く。)

4) 安全運転管理者の資格要件

(1)20歳以上の者

※ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては、30歳以上とする。

(2)2年以上の運転管理の実務経験を有する者

※運転管理に関する公安委員会の教習を終了した者は、1年以上の実務経験でよい。

又は、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

(3)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者

(4)過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

- ひき逃げ

- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転

- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為の下命・容認

- 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)

5) 副安全運転管理者の資格要件

(1)20歳以上の者

(2)1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転の経験を有する者。又は、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

(3)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者

(4)過去2年以内に次の違反行為をしていない者

- ひき逃げ

- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転

- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為の下命・容認

- 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ) 【副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数と副安全運転管理者の人数】

自動車運転代行業 | 人 員 | 自動車運転代行業以外 |

10〜19台まで | 1人 | 20〜39台まで |

20〜29台まで | 2人 | 40〜59台まで |

30〜39台まで | 3人 | 60〜79台まで |

40〜49台まで | 4人 | 80〜99台まで |

50〜59台まで | 5人 | 100〜119台まで |

60〜69台まで | 6人 | 120〜139台まで |

70〜79台まで | 7人 | 140〜159台まで |

6) 安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、道路交通法施行規則(以下「道交法施行規則」という。)で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。

■道交法施行規則で定める次の安全運転管理業務

(1)運転者の状況把握

運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること

(2)安全運転確保のための運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転、放置行為の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること

(3)長距離、夜間運転時の交替要員の配置

運転者が長距離の運転又は夜間の運転をする場合に、疲労により、安全運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること

(4)異常気象時等の安全確保の措置

異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること

(5)点呼等による安全運転の指示

運転者の点呼を行うことにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること

(6)運転者に対する酒気帯びの有無の確認

・運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有無を目視等で確認すること(令和4年4月1日施行)

・酒気帯びの有無の確認は、目視等によるほか、アルコール検知器を用いて確認すること(令和4年10月1日施行)

(7)酒気帯び確認内容の記録等及びアルコール検知器の有効保持

・運転前後の運転者に対して行った酒気帯びの有無の確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること(令和4年4月1日施行)

・運転者の酒気帯びの有無の確認がいつでも行えるよう、アルコール検知器を常時有効に保持すること(令和4年10月1日施行)

(8)運転日誌の記録

運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること

(9)運転者に対する指導

「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと

■安全運転管理者等の選任、解任、届出手続き、届出用紙等はこちらから